本棚を整理しようカテゴリーの 14 回目です。前回は掲載ヤマケイから出た沢野ひとしの「てっぺんで月を見る」を読了しました。そして、山と言えば、シーナ誠もヤマケイから本を出していて、それが文庫本になり、僕の本棚に眠っているので、是非とも読みなおう。と思ったのでありました。

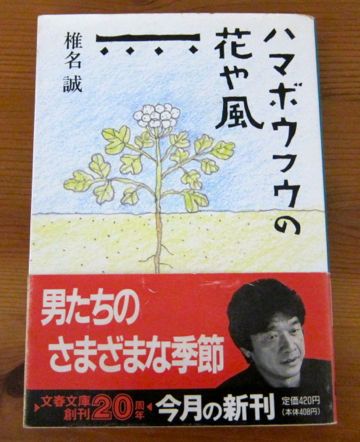

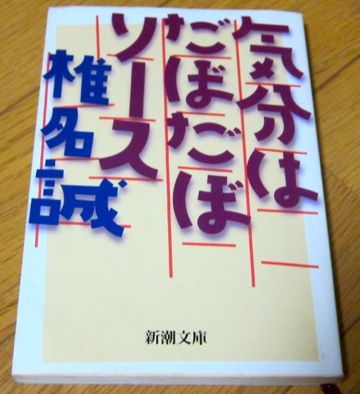

そして、取り出して来たのがこれ。

解説は「てっぺんで月を見る」と同様に三島悟氏です。彼は椎名誠に本を書いて欲しくて飲み屋で行列して順番待ちした。というのはあちこちで書かれているので皆さんすでにもうご存じですね;-)。相変わらず解説の文章は上手いなぁ。と思います。

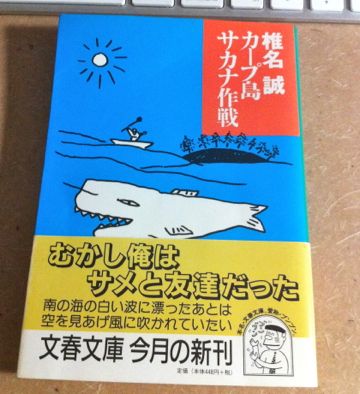

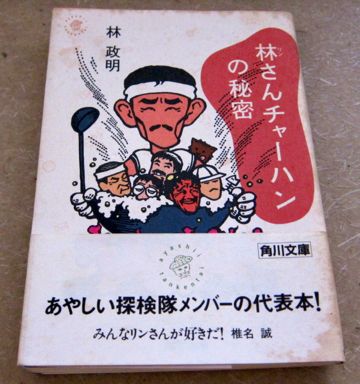

本自体の内容は、タイトルが第一話から来ていますね。昔話です。後はヤマケイで一緒に旅した物語とか、怪しい探検隊のころの話とかが出てきます。あ。野田智祐と四万十川を下り、林さんにチャーハン作ってもらったのもこの本の旅の中の話でしたね。

そー考えると、この企画(三島悟氏から見た意味で)そのものが、怪しい探検隊以後のいやはや隊が結成されていく前触れと、言うか状態となっているわけですね。そういう意味で読むと、中々面白い一冊なのであります;-)。

さてさて。本を読んでいたら中からレシートが出てきました。

この本を買ったときのレシートだと思うのですが、購入したのが 1995年2月のようですね。もうずいぶんと昔の話のような気がします。文庫本の定価は320yen。当時は今よりも文庫本は本当に安かったのですねぇ。

あ。値段で思い出した。この本は文庫本としては比較的薄くて、文字が大きいのが特徴で、非常に読みやすくなっております;-)。

最近のコメント