本田だなを整理しようカテゴリですが、今回がちょうど50回目でしょうかね。本棚から既に50冊の本がなくなった。と、いうことですね。ただ、今の段階では文庫本ばかりを読みふけっているわけですが。

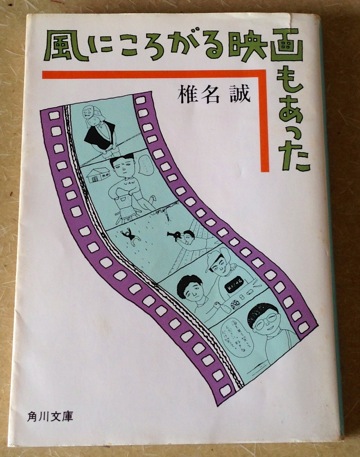

で、今回読了した本は椎名誠の「風にころがる映画もあった」になります。

以前に読んだ「さよなら、海の女たち」をどこか頭の奥のほうに引きずっていて、この本の中の最終話の『三分間のさようなら』が今回読んだ本をターゲットしているんですね。

両方読まなければそのつながりが解らなかったりするんですが、そもそも怪しい探検隊の本というのはそーいうのが非常に多くて「あれも読まねば、これも読まねば。」状態になるんですが、今回の本は綺麗につながったような気がします。

今回読了した本と「さよなら、海の女たち」はどっちを先に読むべきか?問題はあるかとは思うのですが、両方読んで話はつながるのであります;-)。

あ。本文についてちょっと書いておきましょう。『第一話』は読んでいて著者の映画に対する『想い』というのが伝わってきます。なるほど。これを読んだら手紙を書きたくなるよなぁ。と、僕も納得してしまいます。

そして、解説の沢田康彦氏(おぉっ!! 前回読了した「長く素晴らしく憂鬱な一日。」も同氏の解説だぁ;-)も書いていますが、沢野ひとし氏の木工と自分の映画にのめりこんでいくその対比がこの本のテンポを俄然良くしていると思います。

著書のこの後の映画に関する本としては、僕の記憶が確かならば「怪しい探検隊アフリカ乱入」を通じてガクの冒険の「四万十川よれよれ映画旅」(あう。著者は沢田康彦氏ですね)に行くとおもうんですけどもね。

と、いうことでつながりの本はまだまだ本棚にたくさんあるんですけども。

どんどん読むぞぉ;-)。

最近のコメント